[肝臓の主な病気]

病名一覧

肝硬変

肝硬変とは

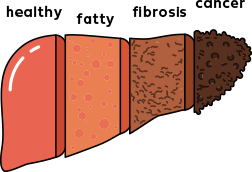

慢性肝炎やお酒の飲み過ぎ、過食などによって肝細胞が破壊と再生を繰り返すうちに肝臓の表面にかさぶたのような物質ができていきます。このような状態を「線維化」といい、そのまま線維化が進行していくと肝細胞の周囲が線維化で囲まれ「肝硬変」になります。肝硬変になると文字通り肝臓の全体がごつごつと硬く小さくなり、肝臓の機能が果たせなくなります。さらに肝硬変が進行すると、肝不全や肝がんにまで進行することもあります。線維化が重度に進んだ肝臓は元の健康な状態の肝臓に戻ることが難しいため、早期に発見し原因を取り除く治療を行う必要があります。

原因

肝硬変の原因として多いのは、C型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスです。

お酒の飲み過ぎ(アルコール性肝障害)でも肝硬変になりますが、最近では、お酒を飲まない人でも肥満や過食、運動不足などが原因で脂肪肝になり、肝炎から肝硬変に発展することが注目されています。この他にも自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎などが原因となることもあります。

症状

肝硬変の初期の段階では、肝臓の一部に障害が起きていても残りの部分でカバーしてくれるため、ほとんど症状が現れません。この状態を「代償性肝硬変(だいしょうせいかんこうへん)」といいます。そのまま線維化が進行していくと肝機能が低下し、黄疸(肌や白目が黄色くなること)、腹水(お腹に水がたまった状態)、浮腫(血液の成分が血管外に染み出ること)、全身の倦怠感、意識障害を引き起こす肝性脳症、門脈圧亢進症、食道静脈瘤、消化管出血などのさまざまな症状や合併症が現れます。このようにあきらかな症状がある肝硬変のことを「非代償性肝硬変(ひだいしょうせいかんこうへん)」といいます。

診断

肝硬変は、血液検査や腹部超音波検査、フィブロスキャン検査、MRE検査などをあわせて診断することもできますが、確定診断には肝生検を行う必要があります。

分類

肝硬変の重症度は「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」で判定することができます。Child-Pugh分類とは、以下の血液生化学的検査データと肝性脳症・腹水の有無を用いたスコアリングシステムです。肝硬変および肝予備能の診断に用いられます。

| 1点 | 2点 | 3点 | |

|---|---|---|---|

| 脳性脳症 | なし | 軽度 (Ⅰ/Ⅱ) |

ときどき昏睡 (Ⅲ以上) |

| 腹水 | なし | 少量 (1~3L) |

中等量 (3L以上) |

| 血清ビリルビン値(mg/dL) | < 2.0 | 2.0~3.0 | > 3.0 |

| 血清アルブミン値(g/dL) | > 3.5 | 2.8~3.5 | < 2.8 |

| プロトロンビン活性値(%) or プロトロビン時間:INR |

> 70 < 1.7 |

40~70 1.7~2.3 |

< 40 > 2.3 |

| Child-Pugh分類 | グレードA | 5 – 6点 |

|---|---|---|

| グレードB | 7 – 9点 | |

| グレードC | 10 – 15点 |

| グレードA | 代償性肝硬変: 軽度の肝硬変で肝臓の機能がなんとか保たれています |

|---|---|

| グレードB | 中程度の肝硬変で、軽度な症状や合併症が現れます |

| グレードC | 非代償性肝硬変: 重度の肝硬変で肝臓の機能が維持できなくなり、様々な症状や合併症が現れます |