[肝臓の主な病気]

病名一覧

門脈圧亢進症

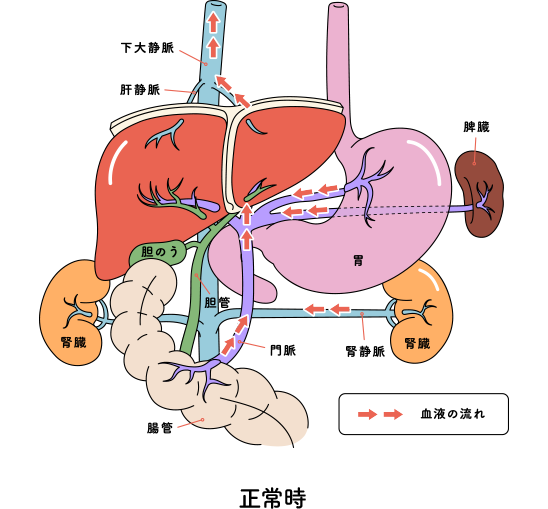

肝臓内の最も重要な血管の一つに、腸、脾臓、膵臓、胆のうからの血液を肝臓に送る門脈という太い静脈があります。門脈は肝臓に流入する血液の3分の2を運ぶとても大切な血管で、腸からは、この門脈を介してさまざまな栄養素が運ばれてきます。

門脈圧亢進症(もんみゃくあつこうしんしょう)とは、何らかの原因により門脈の圧力が異常に上昇した状態をさし、それによって引き起こされるさまざまな症状のことをいいます。

原因

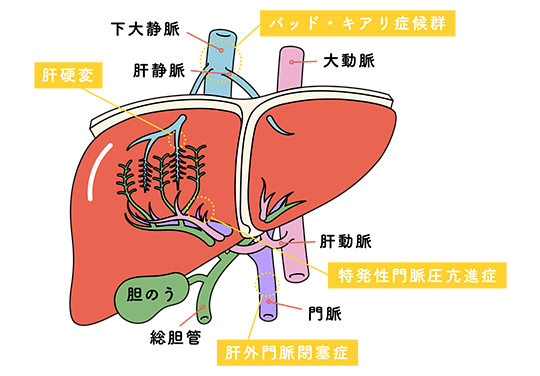

門脈圧亢進症は、以下のイラストのように様々な原因で門脈血行が妨げられることで生じますが、一般的に肝硬変の合併症として発症することがほとんどです。肝硬変以外にも肝外門脈閉塞症、バッド・キアリ症候群、特発性門脈圧亢進症などの疾患が原因で門脈圧亢進症になることもあります。

●肝硬変

肝硬変になると肝臓内に線維化が広がり組織全体が硬くなります。すると、門脈を通して心臓へ血液を送ることが難しくなり、肝臓を迂回する新しい静脈(側副血管)が形成されるなどして門脈圧の上昇が引き起こされます。

●肝外門脈閉塞症

肝臓外の門脈が閉塞することで肝臓への血流が滞り、門脈圧が上昇し、門脈圧亢進症等の症状を示す症候群です。

●バッド・キアリ症候群: Budd-Chiari症候群

肝静脈(肝臓から出る静脈)、あるいは肝部下大静脈(肝静脈から心臓へつながる静脈)が閉塞・狭窄することにより肝臓から出る血液の流れが悪くなり、門脈圧が上昇し、門脈圧亢進症等に至る症候群です。

●特発性門脈圧亢進症

肝硬変や肝外門脈閉塞、バッド・キアリ症候群など、肝臓や門脈に特別な原因となるべき疾患が認められないにも関わらず門脈の圧が上昇し、食道静脈瘤の発生や脾臓の腫大、貧血等の症状を呈する原因不明の病気です。バンチ症候群と呼ばれることもあります。

症状

軽症の場合、ほとんど自覚症状はありません。しかし、上昇した門脈圧によって生じた病態によっては症状が現れることがあります。

●腹水

腹水(肝臓や腸の表面からタンパク質を含む体液が漏れ出て腹部に溜まった状態)が現れることがあります。大量に水が溜まってくると見た目でもわかるくらいお腹が膨らんで見えます。腹水が貯まるとお腹が張って苦しくなり、呼吸困難を伴うこともあります。

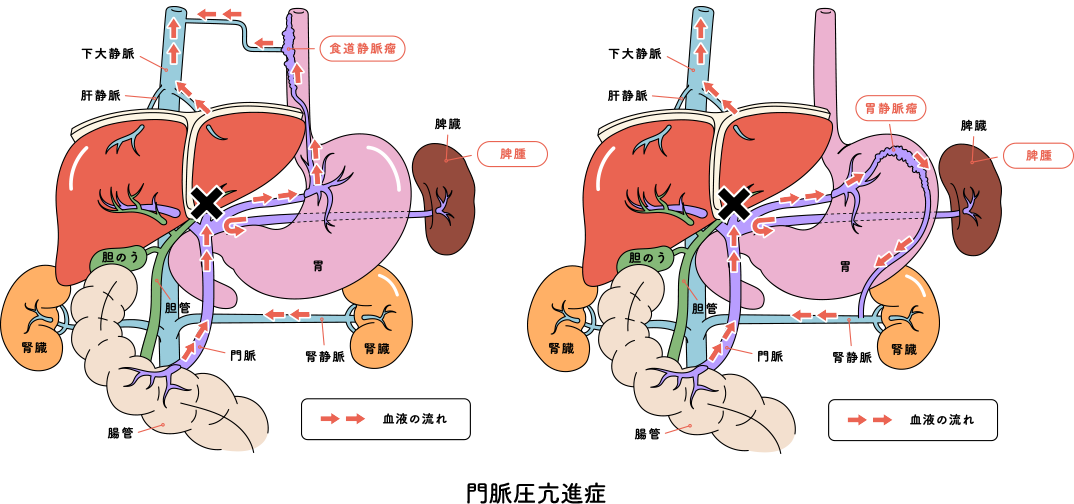

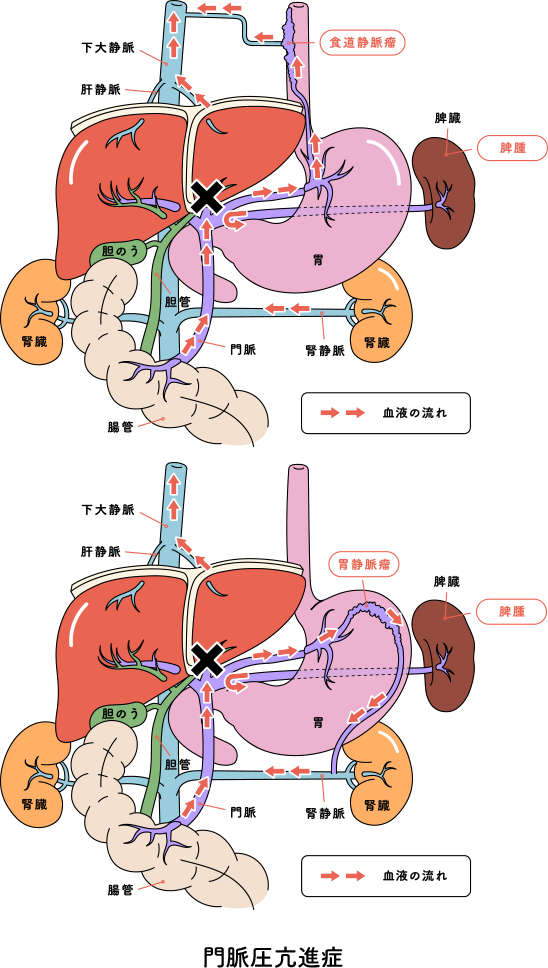

●食道静脈瘤・胃静脈瘤

血管が拡張してコブのようなものができる「食道静脈瘤」や「胃静脈瘤」なども生じやすくなります。拡張した血管は破裂しやすいため、破裂による出血で吐血(口からの出血)や下血(肛門からの出血)し、死に至る重篤な結果を引き起こすこともあります。コブができただけでは自覚症状がないため、突然の吐血などから気づくことが多いです。

●脾臓腫大(脾腫)/ 脾機能亢進

門脈圧の上昇により脾臓から門脈へ向かう血流が妨げられ、脾臓の腫大(脾腫:脾臓が腫れること)や脾機能亢進(脾臓の機能が過剰に働くこと)を引き起こすことがあります。脾臓は古くなったり壊れたりした血球成分を溜め込んで壊すという働きがありますが、脾臓が腫れて大きくなることでその働きが過剰になり、正常な血球(おもに血小板、そのほかに白血球など)まで破壊してしまうことで血小板や白血球が減少します。その結果、倦怠感や貧血、血小板減少症による出血傾向、白血球減少症を引き起こすことがあります。

●肝性脳症

門脈圧が上昇して肝臓を介さない血流の迂回路ができると本来、肝臓内で除去されるアンモニアなどの毒素が解毒されないまま体循環に流れ出します。これらが脳に達すると判断力や思考力の低下、錯乱や眠気・昏睡、意識障害などの症状を引き起こす肝性脳症になる恐れがあります。

治療

- ・門脈圧亢進症の治療は、その原因に対する治療と共に、門脈圧亢進症により生じた病態に対する治療を行います。

- ・腹水に対しては塩分制限による食事療法や薬物療法があります。肝性脳症に対しても蛋白制限による食事療法や薬物療法などが行われます。

- ・薬物療法は、それ以外のケースでも、血小板減少、門脈血栓、皮膚掻痒(ひふそうよう)など、近年、様々な場面で用いられる薬剤が登場しています。

- ・静脈瘤に対しては、内視鏡的硬化療法のような内視鏡治療を用いての止血が行われます。

- ・胃静脈瘤に対してはバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO)というカテーテル治療が使われることもあります。

- ・出血や再発が繰り返される場合は、血液の迂回ルート(シャント)を作ることで門脈圧を低下させる経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術(TIPS)と呼ばれるカテーテル治療が用いられることもあります。

- ・脾腫・脾機能亢進による血小板減少に対する治療法には、脾臓の体積を減らす部分的脾動脈塞栓術(PSE)というカテーテル治療や脾臓を摘出する外科手術があります。