[肝臓の主な病気]

病名一覧

脂肪肝(脂肪性肝疾患)

脂肪肝とは

脂肪肝(脂肪性肝疾患)とは、肝細胞に中性脂肪が蓄積した状態のことで、さまざまな肝障害を引き起こします。食事で摂った脂質や糖質は小腸で吸収され、肝臓で脂肪酸やブドウ糖に分解され中性脂肪がつくられます。この中性脂肪は肝細胞の中に溜め込まれ、必要に応じてエネルギーとして用いられます。消費エネルギーと摂取エネルギーのバランスがとれていればいいですが、運動不足の状態で脂質や糖質を摂りすぎると使用するエネルギーよりも中性脂肪の方が多くなり、肝細胞や皮下脂肪にどんどん溜まっていきます。この中性脂肪が肝細胞に30%以上たまった状態が脂肪肝です。

今や日本人の3人に1人が脂肪肝とわれており、肥満者の80%に脂肪肝がみられます。BMI(body mass index : 体格指数)別にみてみると、諸外国では30以上を肥満とすることが多い中、日本ではBMI25以上の人を「肥満」としています。肥満者で脂肪肝を合併している場合、日本では「肥満症」の診断基準に該当し、適切な治療が必要になります。

一方で、BMIが高い人ほど脂肪肝の頻度も高い傾向にありますが、BMIが25未満で肥満体型ではない見た目がスリムな痩せ型の人にも脂肪肝がみられる場合があります。これを「隠れ脂肪肝」と呼びます。また、脂肪肝の多くはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と関係しており、脂質異常や動脈硬化、糖尿病の主要な原因になりうる可能性もあります。

原因

脂肪肝は、様々な原因によっていくつかに分類されています。お酒の飲み過ぎを原因とする「アルコール関連肝疾患(ALD)」が一般的ですが、お酒を原因としない肥満や糖尿病などを原因とする「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)」も増加しており、近年注目されています。

●アルコール関連肝疾患(ALD)

お酒の飲み過ぎで肝臓に中性脂肪がたまり、脂肪肝になることがあります。これはアルコールが分解される際に中性脂肪が合成されやすくなるからです。このような脂肪肝を、アルコール関連肝疾患(ALD)と呼びます。

●代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)

お酒をほとんど飲んでいなくても、肥満や糖尿病により脂肪肝になることがあります。これは肥満や糖尿病になるとインスリンの働きが鈍くなり肝脂肪の燃焼が悪くなるため、中性脂肪がたまりやすくなるからです。このような脂肪肝を代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)と呼びます。

●代謝機能障害アルコール関連肝疾患(MetALD)

飲酒量がアルコール関連肝疾患まで多くなくても、ある程度の量が脂肪肝の一因となる可能性もあります。そのため、飲酒量によっては代謝機能障害関連脂肪性肝疾患とアルコール関連肝疾患の間の位置づけとして、代謝機能障害アルコール関連肝疾患(MetALD)に分類されます。

●特定成因脂肪性肝疾患(Specific aetiology SLD)

代謝機能障害を併発しないSLDで、薬剤など特定の原因による脂肪肝が、特定成因脂肪性肝疾患(Specific aetiology SLD)に分類されます。

●成因不明脂肪性肝疾患(Cryptogenenic SLD)

上記にあてはまらず、原因が不明の脂肪肝です。

痩せ型の人でも、運動不足や栄養バランスの偏った食事、不規則な食事により体重がたった2~3キログラム増えただけでも、肝臓に中性脂肪が溜まることがあります。特に日本人は欧米人に比べて皮下脂肪に脂肪を十分に溜めておくことができないため、脂肪肝になりやすくなります。さらに極端な食事制限や急激なダイエットをした人も「低栄養性脂肪肝」になることがあります。

この他にも、ステロイド剤の服用、栄養障害による代謝異常、稀にですが妊娠を原因として脂肪肝となることもあります。

症状

脂肪肝初期には、ほとんど症状がありません。沈黙の臓器といわれる肝臓は気づかないうちに肝機能が低下し、やがて肝炎を起こして肝硬変に進行することがあります。最近は特にお酒の飲み過ぎを原因としない代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)から肝硬変になる代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH:非アルコール性脂肪性肝炎)が増加しているため、手遅れになる前に早めに対処することが大切です。

「肥満」と「肥満症」

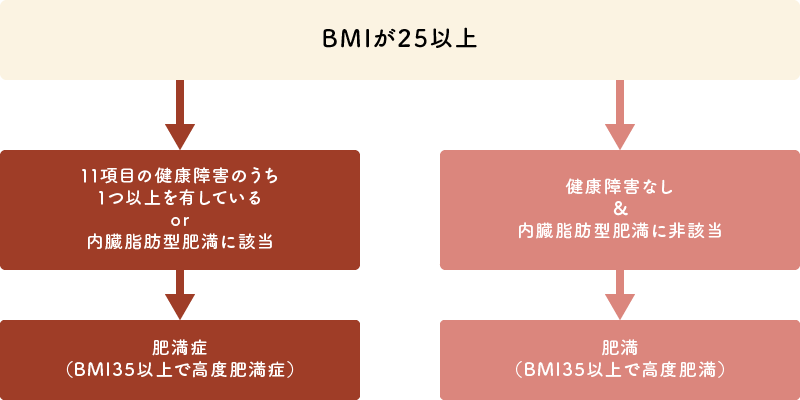

「肥満」とは、体脂肪が過剰に蓄積された状態、すなわち「太っている状態」を指す言葉です。健康に必ずしも悪影響を及ぼしているわけではなく、病気を意味するものでもありません。日本肥満学会では、「肥満」をBMI 25 kg/㎡以上として定義しています(世界保健機関(WHO)の基準では30 kg/㎡以上が肥満)。

しかし、肥満に伴って健康障害が生じている、あるいはそのリスクが高い場合には、肥満が単なる体型の問題ではなく疾病化した状態として、「肥満症」と診断されます。肥満症となると医学的な減量治療の対象となります。さらにBMIが35 kg/㎡以上になると、「高度肥満症」に分類されます。

肥満症と診断された場合には、肥満そのものを治療するだけでなく、関連する疾患の治療や管理が必要です。

肥満症の診断は、以下11項目の健康障害を1つ以上有している、あるいは内臓脂肪蓄積(内臓脂肪型肥満)がある場合として行われます。肝疾患に関連するものとしては、脂肪肝が肥満症の定義の一つにあげられます。また、内臓脂肪型肥満の判定は、腹部CT検査などを用いて内臓脂肪面積が100 ㎠以上であることで行われますが、ウエスト周囲(腹囲)が男性で85cm以上、女性で90cm以上の場合においても内臓脂肪型肥満が疑われるとされています。

世界中で活用されているBMIは、人種・性別・年齢に関わらず標準値を22.0としています。これは統計上、肥満との関連が高い高血圧、糖尿病、脂質異常症などに最もかかりにくい数値といわれています。

肥満の基準は国によって異なり、日本では日本肥満学会がBMI25以上を肥満と定めています。

| 1 | 耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など) |

|---|---|

| 2 | 脂質異常症 |

| 3 | 高血圧 |

| 4 | 高尿酸血症、痛風 |

| 5 | 冠動脈疾患(心筋梗塞・狭心症) |

| 6 | 脳梗塞(脳血栓症)、一過性脳虚血発作(TIA) |

| 7 | 脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患:NAFLD)* |

| 8 | 月経異常、不妊 |

| 9 | 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(SAS)、肥満低喚起症候群 |

| 10 | 運動器疾患(変形性関節症:膝・股・手指関節、変形性脊椎症、) |

| 11 | 肥満関連腎臓病 |

- *非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)は、社会的な偏見(スティグマ)を生む名称であるとして、2023年6月に欧米の関連学会において、MASLD(Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease)と名称を変えています。日本の消化器病学会と肝臓学会でも同年9月に名称変更への賛同声明がなされ、その後、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患と和名がつけられました。

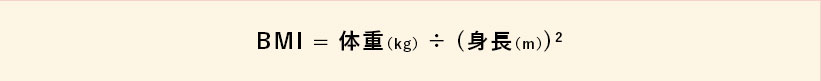

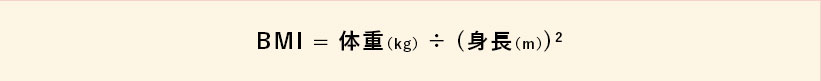

BMIとは

BMI(Body Mass Index=ボディ・マス・インデックス)とは、肥満度の判定に用いられる体格指数のことです。

世界中で活用されているBMIは、人種・性別・年齢に関わらず標準値を22.0 kg/㎡としています。これは統計上、肥満との関連が高い高血圧、糖尿病、脂質異常症などに最もかかりにくい数値といわれています。

肥満の基準は国によって異なり、世界保健機関(WHO)では、BMI 25kg/㎡以上を過体重、BMI 30kg/㎡以上を肥満と定義しています。日本では日本肥満学会がBMI25 kg/㎡以上を肥満、35 kg/㎡以上を高度肥満と定めています。

表:肥満度分類(日本肥満学会)

| BMI(kg/㎡) | 判定 | WHO基準 |

|---|---|---|

| 18.5以下 | 低体重 | Underweight |

| 18.5~25未満 | 普通体重 | Normal range |

| 25~30未満 | 肥満(1度) | Pre-obese |

| 30~35未満 | 肥満(2度) | Obese class Ⅰ |

| 35~40未満※ | 肥満(3度) | Obese class Ⅱ |

| 40以上※ | 肥満(4度) | Obese class Ⅲ |

- 注1)ただし、肥満(BMI25以上)は、医学的に減量を要する状態とは限らない。

なお、標準体重(理想体重)は、もっとも疾患の少ないBMI22を基準として、標準体重(kg)=身長(m)2×22で計算された値とする。 - 注2)BMI35以上を高度肥満と定義する

一方で、BMIは身長と体重から単純に計算された値のため、これだけでは筋肉質なのか脂肪過多なのかを区別することができません。また、BMIの値が標準値の22 kg/㎡、もしくは22 kg/㎡未満でも実は脂肪肝だったという「隠れ脂肪肝(隠れ肥満)」の方がいます。隠れ脂肪肝の方はBMIが22 kg/㎡未満でも腹部超音波検査で脂肪肝を指摘され、血液検査では肝機能異常を指摘されている可能性が高いです。これは以前、痩せ型でBMIの値が現在の値よりも低かった人が、年齢や偏った食生活により体重が増加したことで肝臓に脂肪が蓄積した結果になります。

このようにBMIが22 kg/㎡未満でも隠れ脂肪肝になっているようなケースもあるため、あくまでも一つの目安として把握しましょう。さらに、健康診断などの結果をお持ちの方は、BMIと合わせて「FIB-4 index」の計算や、肝臓の硬さと肝臓内の脂肪量を簡単に測定できる「フィブロスキャン検査」を行い肝臓の状態を確認することをおすすめします。